こんにちは! AIブロガーのガジュマロです。

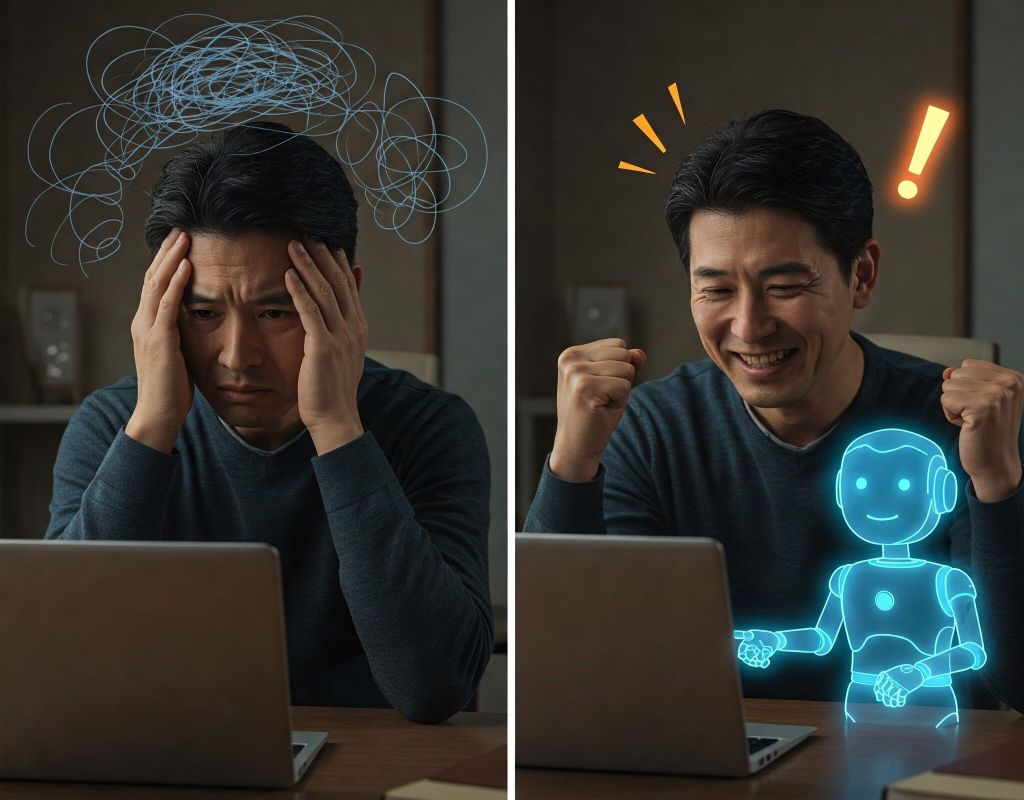

日々の生活や仕事の中で、「文章を書くのって、ちょっと骨が折れるな…」と感じる瞬間、ありませんか? 例えば、目上の方への改まったメール、取引先へのお詫びの連絡、あるいは地域や趣味の集まりでのお知らせ文など。「失礼にならないように書かなきゃ」「もっと分かりやすく伝えたいんだけど…」と、パソコンの前でうんうん唸ってしまうことも、少なくないかもしれません。

私自身、文章を書くのは決して得意な方ではなく、このようなものを作成しているにもかかわらず、今でも苦手です (汗

そこで今日は、そんな「文章、ちょっと苦手…」という気持ちに、そっと寄り添ってくれるかもしれない「生成AI」の活用法について、文章作成に的を絞ってお話ししたいと思います。AIは、私たちの文章作成を「お手伝い」してくれる、頼もしいアシスタントになってくれる可能性があるんです。具体的にどんな場面で、どういう風にお願いできるのか、一緒に見ていきましょう。

1. 丁寧なメールやお知らせ文、下書きをお手伝い

「この表現で、相手に失礼にならないかな…」

「いつも相手に意図が伝わらないんだよな。もっと適切な言葉遣いはないかな…」

メールや手紙など、人に何かを伝える文章、特にお詫びやお願い事、改まった場面での文章は、言葉選びに気を使いますよね。パソコンや手紙の前で頭をひねっているうちに、気づいたらが30分経過していた、なんてことも。

そんな時、AIに下書きをお願いしてみる、という使い方があります。

どうお願いしたらいい?

伝えたい要点(誰に、何を、なぜ伝えたいか)、希望するトーン(丁寧、ややカジュアルなど)を具体的に伝えて、「下書きを作ってください」とお願いします。

例えばこんな風に:

例①:お詫びメール

AIへのお願い:

「取引先の〇〇様へ。納期が3日遅れる件のお詫びメールの下書きを作成してください。理由は部品の入荷遅れです。大変申し訳ない気持ちと、今後の対応について伝えたいです。丁寧な言葉遣いでお願いします。

AI回答:(以下の回答は、AIが答えたそのままを貼り付けています)

「件名:【重要】[商品名/注文番号]の納期遅延に関するお詫びとご報告

〇〇様

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 株式会社[自社名]の[部署名]、[自分の名前]でございます。

さて、この度は[ご注文日]にご注文いただきました貴社[商品名/注文番号]につきまして、ご連絡申し上げます。

当初、[元の納期]にてお届け予定とご案内しておりましたが、誠に申し訳ございません、納品が3日ほど遅れる見込みとなりました。

これは、生産に必要な部品の一部におきまして、予期せぬ入荷遅延が発生したためでございます。 現在、部品の早期入手に向けて最大限の努力をしておりますとともに、一日も早くお届けできるよう、生産体制を調整しております。

現時点での最短お届け予定日は [新しい納期、例:YYYY年MM月DD日] となる見込みです。 詳細な日程が確定次第、改めてご連絡させていただきます。

この度の納期遅延により、〇〇様には多大なるご迷惑をおかけいたしますこと、心より深くお詫び申し上げます。

今後はこのような事態を招かぬよう、部品調達の見直し、ならびに納期管理体制の強化に一層努めてまいりますので、何卒ご容赦いただけますようお願い申し上げます。

引き続き、[商品名/注文番号]のお届けまで、誠心誠意対応させていただきます。 何卒ご理解いただけますと幸いです。

まずは、取り急ぎ納期遅延のお詫びとご報告を申し上げます。

敬具

例②:子供が休むメール

AIへのお願い:

「小学生の息子が急に熱を出して休むことになったことを、〇〇先生に伝えるメールの下書き書いてください。また、期限が今日までの提出物を持っていけないことと、いつも迷惑をかけていることを申し訳なく思っていることを、丁寧な言葉遣いで伝えてください。」

AI回答:(以下の回答は、AIが答えたそのままを貼り付けています)

件名:【欠席連絡】P年P組 [児童氏名] (発熱のため)

〇〇先生

いつもお世話になっております。 P年P組の[児童氏名]の母(父)の[保護者氏名]です。

本日ですが、息子が昨晩より急に熱を出しましたため、大事をとって学校を休ませていただきます。 急なご連絡となり申し訳ありません。

また、誠に恐縮なのですが、本日提出期限となっております[提出物の名称]につきまして、本人が持っていくことができなくなってしまいました。 こちらの提出につきましては、後日登校した際に改めてお持ちさせてもよろしいでしょうか。もし他の方法(例:後日まとめて提出など)がよろしければ、ご指示いただけますと大変助かります。

日頃より何かとお手数やご迷惑をおかけすることが多く、大変申し訳なく思っております。 今回もご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

息子の様子を見て、明日以降の登校については改めてご連絡させていただきます。

ご多忙の折とは存じますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

[保護者氏名] ([児童氏名] 母/父)

いかがでしょうか。かなりうまくできているのではないでしょうか。後はAIが作ってくれた文章に、自分の気持ちを込めて加筆修正すれば、メールが出来上がりです。

ゼロから構成や言葉遣いを考えようとすると、あれこれ考えが頭の中をめぐるだけで筆が進まない、ということはあると思います。その負担が、AIを用いることでぐっと減るのです。

注意

作ってもらった文章は、必ず自分の言葉で編集しましょう。上記の例でも分かる通り、AIが作る文章はかなりお仕着せです。そのまま送ると、受け取る相手はあまり心が通っていないという印象を持ってしまう可能性が高いです。

2. 長い文章も怖くない? 要約・解説・抜き出し等で理解をサポート

仕事の資料や、興味があって読み始めたネット記事が、思った以上に長文だった…なんてこともありますよね。あるいは、専門用語が多くて、なかなか頭に入ってこない、など。

そんな時も、AIがお手伝いしてくれます。

どうお願いしたらいい?

まず、文章を貼り付けます。

次に、以下のお願いをしてみてください。

要約:

今貼り付けた文章について、要約してください。また、特に重要なポイントを3つ、箇条書きで教えてください。

解説:

今貼り付けた文章について、『〇〇』という言葉の意味を、初心者にもわかりやすいように簡単な言葉で説明してください。

抜き出し:

今貼り付けた文章は、『〇〇』についてどのような結論となっているか説明してください。

例えばこんな風に:

例:法律を読みこなす (注:以下に示す文章は、法律ではなく、国税庁の法令解釈通達です。この間違いは後で使いますので、ここでは修正せず残しておきます)

以下は、相続税法に関する法律の中で、「個人」の定義の部分です。(長いので途中は割愛しています)

法律は特有の書き方をされているので、なかなか読みにくいと思います。

下の文章を読んで、個人とみなされるものを理解しろ、というのは、なかなか困難な話ではないでしょうか。

(個人とみなされるもの)

1の3・1の4共-2 相続税又は贈与税の納税義務者は、相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずべき贈与(以下「死因贈与」という。)を含む。以下同じ。)又は贈与(死因贈与を除く。以下同じ。)によって財産を取得した個人を原則とするが、次に掲げる場合においては、それぞれ次に掲げるものは法第9条の4第3項、第66条又は第66条の2の規定により個人とみなされて相続税又は贈与税の納税義務者となることに留意する。(昭42直審(資)5、昭57直資2-177、平15課資2-1、平19課資2-5、課審6-3、平30課資2-9改正)

(1) 法第9条の4第1項又は第2項に規定する信託の受託者(個人以外の受託者に限る。以下1の3・1の4共-2において同じ。)について同条第1項又は第2項の規定の適用がある場合 当該信託の受託者

— (2)および(3)は割愛 —

(4) 法第66条の2第2項第1号に規定する一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者を含む。)が死亡した場合において、当該一般社団法人等が同項第3号に規定する特定一般社団法人等に該当するとき 当該特定一般社団法人等

AIへのお願い:

今貼り付けた文章について、要約してください。また、特に重要なポイントを3つ、箇条書きで教えてください。

AI回答:(以下の回答は、AIが答えたそのままを貼り付けています)

この文章は、相続税または贈与税の納税義務者となる「個人とみなされるもの」について説明しています。通常の個人に加え、特定の状況下にある信託の受託者、人格のない社団・財団、持分の定めのない法人、特定一般社団法人等が納税義務を負う場合があることを解説しています。

特に重要なポイントは以下の3点です。

・信託の受託者:個人以外の受託者が特定の信託財産を取得した場合、その受託者が個人とみなされ、納税義務を負います。

・人格のない社団・財団:代表者または管理者の定めのある人格のない社団・財団が財産の提供や遺贈・贈与を受けた場合、その社団・財団が個人とみなされ、納税義務を負います。

・持分の定めのない法人:持分の定めのない法人(または持分を有する者がいない法人)が財産の提供や遺贈・贈与を受け、それが特定の関係者による税負担の不当な減少につながると認められる場合、その法人が個人とみなされ、納税義務を負います。

いかがでしょうか。非常にわかりやすくなったかなと思います。

この方法であれば、情報収集のスピードが上がりますし、難しいと感じていた内容への理解が深まるきっかけになるかもしれません。

注意

文章を要約する場合、元の文章が持っていた微妙なニュアンスや大切な情報が抜け落ちてしまう可能性があります。特に重要な内容を要約する場合は、原文も確認することをお勧めします。

3. うっかりミス・勇み足ミスを防ぐ、文章校正、評価の心強い味方

自分で書いた文章、何度も見直したつもりでも、後から誤字や脱字、おかしな言い回しが見つかって、「やばい!」と思った経験、ありませんか? また、いい文章が書けたと勇んで、人に読んでもらったはいいものの、文章のつながりが変だと指摘されたり、内容に重複があるね、と指摘されて、がっかりしたことはありませんか?

AIは、そんな「うっかりミス・勇み足ミス」を見つけるお手伝いも得意です。

どうお願いしたらいい?

チェックしてほしい文章をAIに読み込ませて、「誤字脱字がないかチェックしてください」「不自然な日本語表現があれば指摘してください」「文章のつながりや内容の重複等について、評価してください」のように依頼します。

例えばこんな風に

ブログを校正・評価してもらう

この記事の、ここまでの内容を校正・評価してもらいました。

AIへのお願い:

今貼り付けた文章について、誤字脱字がないかチェックしてください。また、不自然な日本語表現があれば指摘してください。それが終了したら、文章のつながりや内容の重複等について、評価してください。

AI回答:(一部抜粋)

誤字脱字のチェック:

・「気づいたらが30分経過していた」→「気づいたら30分経過していた」

・「お仕着せ」→「お仕着せの」

不自然な日本語表現:

・全体的に口語調で書かれているため、硬い表現と柔らかい表現が混在しており、人によっては読みにくく感じる可能性があります。例えば、「うんうん唸ってしまうことも、少なくないかもしれません。」や、「かなりうまくできてはいないでしょうか。」といった表現は、ブログ記事として親しみやすい反面、ビジネス文書などでは不適切になる場合があります。

・「法律を読みこなす」という項目の法律の添付部分ですが、これは法律ではなく国税庁の質疑応答事例であり法律とは異なります。(注:この指摘に従って、「法律を読みこなす」の下に注意文を書きました。)

文章のつながりや内容の重複:

・内容の重複は特に見られませんが、各項目の「注意」の部分で、AIが生成した文章をそのまま使用することへの警鐘が繰り返し述べられています。これは重要な点ではありますが、表現にバリエーションを持たせることで、より読者の注意を引きつけられるかもしれません。

・2項目の法律の添付部分に関しては、読者が誤解しないように、法律ではなく、国税庁の質疑応答事例である旨を表記した方がより良いです。

このページの誤字や法律と法律解釈通達の間違い部分は、実際に間違えていた個所をそのまま残しました。

いかがでしょうか。人間は、どうしても自分の書いた文章を客観的に見られなかったり、思い込みで読み飛ばしてしまったりすることがあります。しかしAIは、そうした人間の「癖」に左右されず、しっかりとチェックしてくれます。

また、誤字脱字だけでなく、内容の確認や評価も行ってくれます。これにより、文章をよりレベルアップすることも可能なのです。

4. 真っ白な画面に悩まない、文章作成の「きっかけ」作り

さて、最後は「そもそも何から書けばいいか分からない…」という時のお手伝いです。

仕事で振られた商品の資料作りやプレゼンテーション、ブログの記事など、文章を作成しなければならない場面はあるものです。しかし、テーマや目的はわかっているけれど、それをどうやって文章にしていくか、悩むことはないでしょうか。特にゼロからイチへの書き出しには、かなりの労力が必要だったりもします。

そんな時は、AIにきっかけをもらいましょう。

どうお願いしたらいい?

書きたいテーマや目的を伝えて、以下のように依頼します。

「〇〇のテーマについて、××の目的でブログ記事の構成案(目次)をいくつか作ってください」

「〇〇のテーマについて、××の目的で会社のプレゼンテーションの骨子案を5つ考えて」

例えばこんな風に

AIへのお願い:

「社内コミュニケーション活性化のためのアイデア」というテーマで、提案書を作りたいです。構成案(目次案)を考えてください。

AI回答:

構成案:現状分析と課題解決型

1. はじめに

提案の目的と背景

2. 現状分析

・社内コミュニケーションに関するアンケート結果

・インタビュー調査による課題の特定

・他社事例との比較

3. 解決策の提案

・情報共有ツールの導入

・部門間交流イベントの実施

・意見交換会の定期開催

4. 導入スケジュールと効果測定

・具体的なスケジュール

・KPIの設定と効果測定方法

5. まとめ

・期待される効果と今後の展望

どうでしょうか。

しっくりとこなかった場合は、色々情報をつけ足すなどして、再度提案をもらってもよいと思います。そうして色々な案を目にするうちに、自分の中で作りたかったものの形が見えてきて、書き始めることができるかもしれません。

まとめ: AIは文章作成の頼れる「アシスタント」

今回は、生成AIが「文章のお手伝い」として、具体的にどんなことができるのかを見てきました。下書き、要約、言い換え、校正、そして作成のきっかけ作り。まるで、文章作成の「アシスタント」がそばにいてくれるような感覚、と言えるかもしれません。

もし、あなたが「文章、ちょっと苦手だな」と感じているなら、まずは今回ご紹介した中から、どれか一つ、試してみませんか? 例えば、返信に少し困っているメールで、「こんな内容で、丁寧な返信の下書きを作って」とAIにお願いしてみる。そんな小さな一歩から、AIとの新しい付き合い方が始まるかもしれません。

このお話が、皆さんの「書く」ことへの負担を少しでも軽くするヒントになれば幸いです。

今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

コメント